最近、こんな不調に悩まされていませんか?

・なぜか気分が落ち込み、やる気が出ない

・手足のしびれや感覚の鈍さが気になる

・頭が重く、思考がまとまらない

・視界がかすみ、ピントが合いにくい

・物忘れが増え、集中力が続かない

・胃腸の不調があるのに原因がわからない

・怒りっぽくなり、些細なことで不安になる

これらの不調――実は「糖質の過剰摂取」が関係している可能性があります。

糖質の摂りすぎが引き起こす、体と脳の異変

甘いものや炭水化物を過剰に摂取すると、血液が“ドロドロ”になり、末梢や脳への血流が徐々に悪化していきます。その結果、うつ症状、頭痛、記憶力の低下、さらには認知症の前兆など、目には見えづらい“深刻な病気のサイン”が現れることも。

糖質過剰で体に何が起きるのか?

1.糖質を摂取

→ 炭水化物が消化酵素によってブドウ糖(グルコース)に分解される。

2.小腸で吸収され血中へ

→ 血液中をグルコースが流れ、全身の細胞に運ばれる。

3.細胞内に取り込まれる

→ インスリンの作用でグルコースが細胞へ入る。

4.エネルギーとして利用

→ 解糖系 → クエン酸回路 → 電子伝達系を経て、ミトコンドリアでATPを産生。

5.余分なグルコースは一時的に貯蔵

→ 肝臓や筋肉でグリコーゲンとして蓄えられるが、容量には限界がある。

6.貯蔵限界を超えると脂肪に変換

→ 「リポジェネシス(脂肪合成)」により中性脂肪として蓄積。

7.血糖値スパイクとインスリンの過剰分泌

→ 頻繁な高血糖がインスリン抵抗性を招き、2型糖尿病のリスクを上げる。

8.脂肪肝のリスク上昇

→ 過剰な糖が肝臓に脂肪として蓄積 → 非アルコール性脂肪肝(NAFLD)

9.慢性炎症・動脈硬化・生活習慣病

→ 高血糖+高インスリンが血管を傷つけ、動脈硬化やメタボの原因に。

10.糖化(AGEsの蓄積)

→ 余剰グルコースがたんぱく質と結合し、老化を促進。

11.悪循環が加速する

→ 血糖スパイク → 倦怠感やイライラ → 糖質依存に拍車 → 再び血糖上昇…

糖質が血管内で“ドロドロ”に

鍋に砂糖と水を入れて火にかけると、やがて粘り気のあるシロップになりますよね。糖質を摂りすぎると、これと同じ現象が血管内で起こる可能性があるのです。

→ 血流が滞り、毛細血管が詰まりやすくなる

→ 酸素や栄養が届かない

→ 老廃物が回収されず細胞が壊死

→ 各臓器や脳に障害が生じる

糖質過剰が招く“血流障害”と重大疾患

糖尿病性三大合併症(マイクロアンギオパチー)

神経障害(Neuropathy)

- 手足のしびれ・灼熱感

- 自律神経の異常(立ちくらみ、便秘、EDなど)

- 壊疽や足の切断リスク

網膜症(Retinopathy)

- 初期は無症状

- 進行すると視力低下・飛蚊症・失明の恐れ

- 成人の失明原因第1位

腎症(Nephropathy)

- タンパク尿 → 腎機能の低下

- むくみ、高血圧、倦怠感

- 放置で透析が必要に(日本での透析原因第1位)

脳への血流障害が招くリスク

1.うつ病・不安障害・ヒステリー・心気症

→ セロトニンなど神経伝達物質の分泌低下で発症

2.頭痛(緊張型・片頭痛)

→ 血流の乱れが三叉神経を刺激して痛みを誘発

3.記憶障害・注意力の低下

→ 海馬や前頭葉への血流不足で“ぼんやり感”が生じる

4.認知症・アルツハイマー病

→ 「第3の糖尿病」とも呼ばれる。血流不足で老廃物が脳内に蓄積

5.脳血管性認知症

→ ラクナ梗塞など小さな脳梗塞が原因で発症

6.パーキンソン病

→ 糖尿病との関連性が示唆されており、ミトコンドリア機能の低下や慢性炎症が関与する可能性も

脳は“超エネルギー消費器官”

体重の約2%にすぎない脳ですが、酸素とブドウ糖の20%以上を消費します。だからこそ、血流が悪くなると、すぐに心身の不調として現れやすいのです。

では、「糖質」はどんな食品に多く含まれているのでしょうか?

糖質は、米や小麦、砂糖、人工甘味料、果物、いも類などに多く含まれています。これらの食品を控えることで血糖値の急上昇を防ぎ、前述した不調や疾患の予防・改善につなげることができます。

とはいえ、

「いや、砂糖やお菓子ならともかく、米や小麦は主食だろ!?

それを減らしたらお腹が減るじゃないか!絶対ムリ!」

…と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、糖質の多い食品をタンパク質・脂質・食物繊維が豊富な食品に置き換えることで、しっかり満腹感を得ることができ、無理なく糖質の過剰摂取を抑えることができるのです。

※「でも人工甘味料はノンシュガーでゼロカロリーでしょ?」と思われるかもしれません。ゼロカロリー・ノンシュガーで「健康的」と思われがちな人工甘味料。しかし最近の研究では、腸内細菌のバランスを乱し、かえって血糖値のコントロールを悪化させる可能性が指摘されています。

スクラロースやサッカリンなどの甘味料は、日常的に摂取することで耐糖能(血糖を処理する力)を低下させ、長期的には肥満や2型糖尿病のリスクを高める可能性もあるのです。

さらに、世界保健機関(WHO)も「長期的な安全性は確立されていない」と警鐘を鳴らしています。一見ヘルシーな選択肢に見える人工甘味料ですが、摂りすぎればかえって健康を損なう落とし穴に。

高脂質・高タンパク・高食物繊維食で“自然と”糖質制限できる理由とは?

・つい甘いものに手が伸びてしまう…

・ご飯やパンがやめられない…

・糖質制限にチャレンジしたけど、すぐに挫折した…

そんな方はなぜ、糖質を過剰に摂ってしまうのでしょうか?

その原因のひとつが、白米やパン、うどんやラーメン、パスタやお菓子など精製された糖質(白米、白い小麦、白砂糖など)の性質にあります。

・吸収が速く、血糖値が急上昇

・その後、急激に血糖値が下がって空腹がぶり返す

・さらに、脳内のドーパミンを刺激し、中毒性が高い

つまり、「食べれば食べるほど、もっと欲しくなる」という“依存ループ”に陥りやすいのです。

解決法はシンプル。高脂質+高タンパク質+高食物繊維の食事に切り替えること。

この3つの栄養素は、糖質過多を自然にブレーキしてくれる力を持っています。

脂質の役割:少量で満足できる高エネルギー源

脂質は1gあたり9kcalと、糖質やタンパク質の2倍以上のエネルギー量。しかもミトコンドリアでのATP産生効率は、糖質の3倍以上です。

さらに、脂質を摂取すると胆のうから胆汁酸が分泌され、この過程で「これ以上は消化しきれない」と体が自然にストップをかけてくれます。これが、過食を防ぐ自然な仕組みです。

タンパク質の役割:満腹ホルモンを刺激し、代謝を促進

高タンパク質の食事は、

・満腹ホルモン「GLP-1」や「PYY」の分泌を促進

・食後の熱産生(DIT)を高め、カロリー消費を増加

・筋肉の維持により、基礎代謝の低下を防ぐ

といった作用があり、「太りにくく、疲れにくい体」を作るうえで非常に重要です。特に朝食でしっかりタンパク質を摂ると、日中の過剰な食欲を抑えやすくなります。

食物繊維の役割:満腹感を長持ちさせ、血糖値の安定に貢献

食物繊維は、

・胃の中で水分を含んで膨らみ、満腹感を持続

・食後の血糖値の上昇をゆるやかにし、インスリンの過剰分泌を防ぐ

・小腸でのホルモン分泌をサポートし、空腹感を抑える

つまり、空腹の波が起こりにくい状態を作ってくれるのです。

無理にガマンしなくても「糖質制限」は実現できる

「糖質を減らす=空腹との戦い」と思っていませんか?

実は、満腹感の質を変えるだけで、自然と糖質への欲求を手放すことができます。

糖質依存のループから抜け出し、エネルギーに満ちた毎日へ。

まずは、今日の食事から“主役の栄養素”を変えてみることから始めてみませんか?

具体的な食事一例

一例として、僕が普段食べている食事をご紹介します。まとめておよそ7食分を作っています。

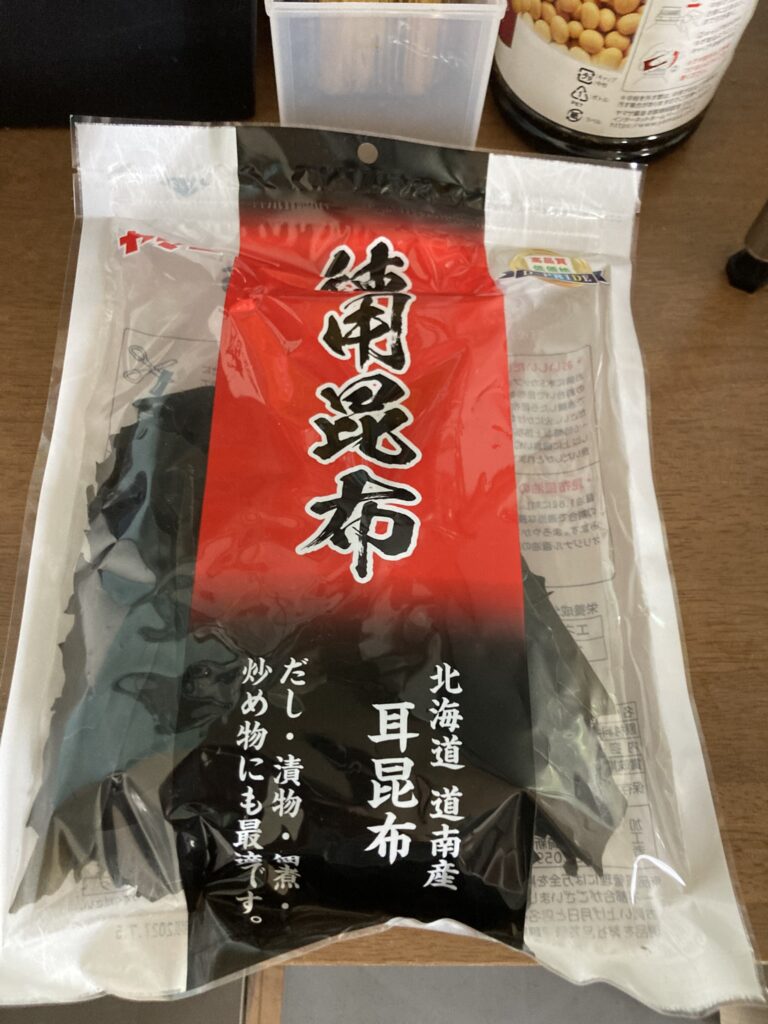

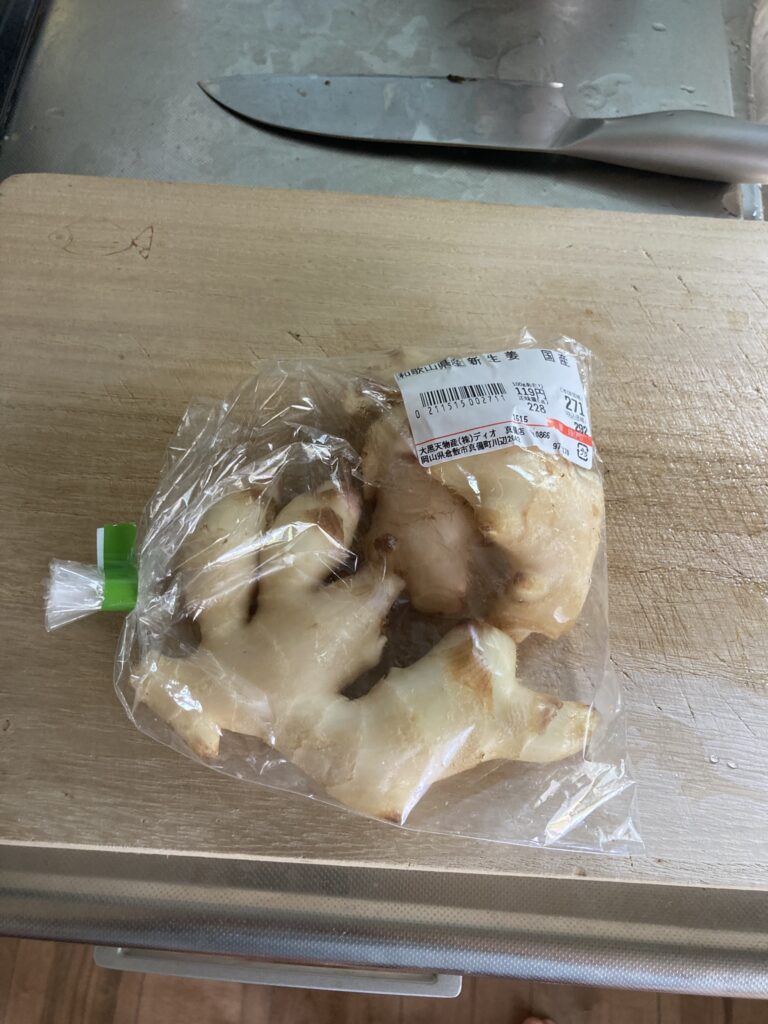

用意する食材・調味料は、

鶏肉、サバの水煮缶、豚肉、トマト缶、切干大根・昆布・煮干し・干し椎茸、大豆、生姜、じゃがいも、カレー粉、たまねぎ、お酢、豆腐、黒ゴマ、料理酒、みりん、砂糖(黒砂糖やはちみつなど精製されていない糖質)、粗塩(食卓塩はミネラルが取り除かれている)、全粒粉パスタ、とんかつソース、山椒、キウイ、とうもろこし

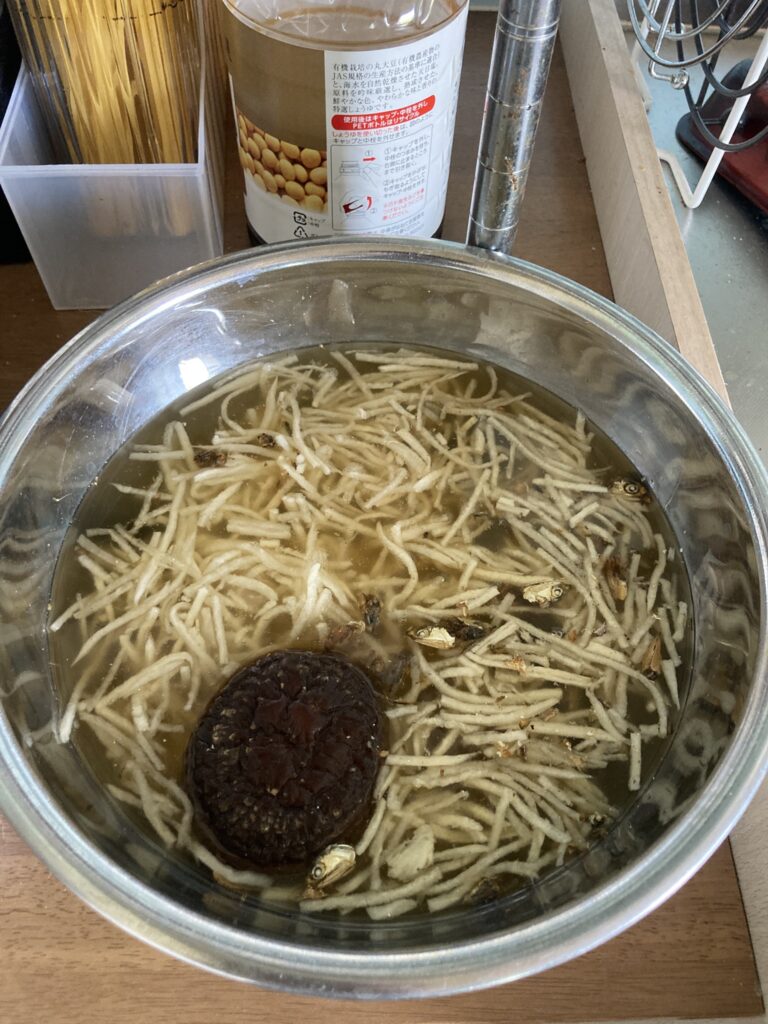

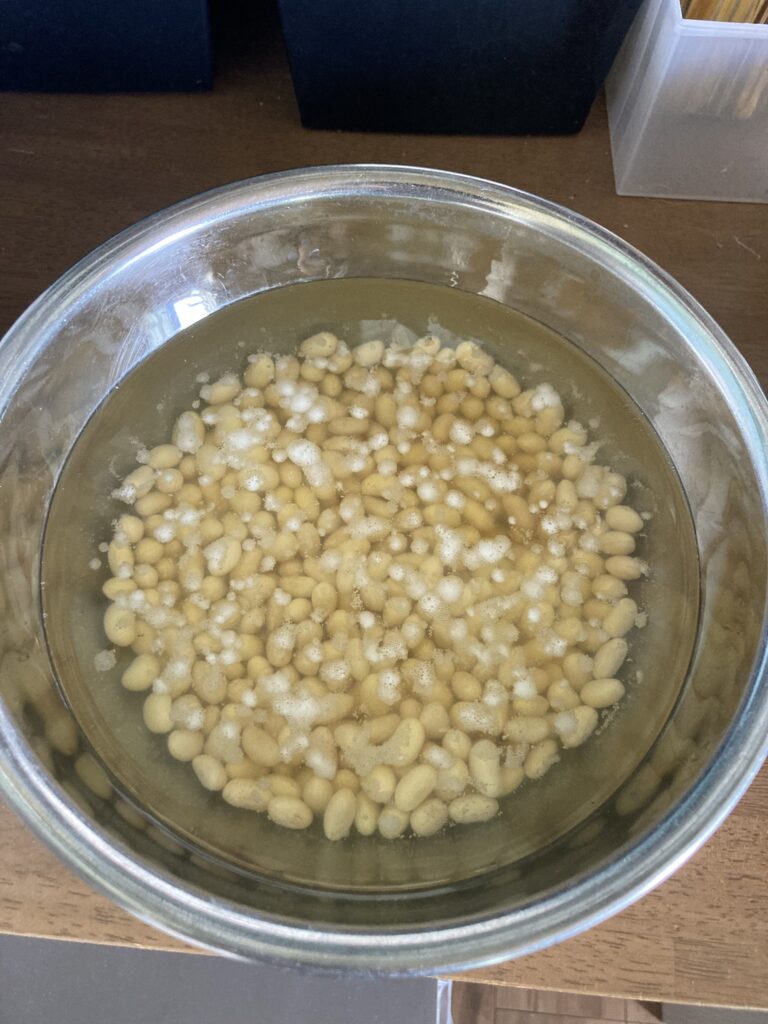

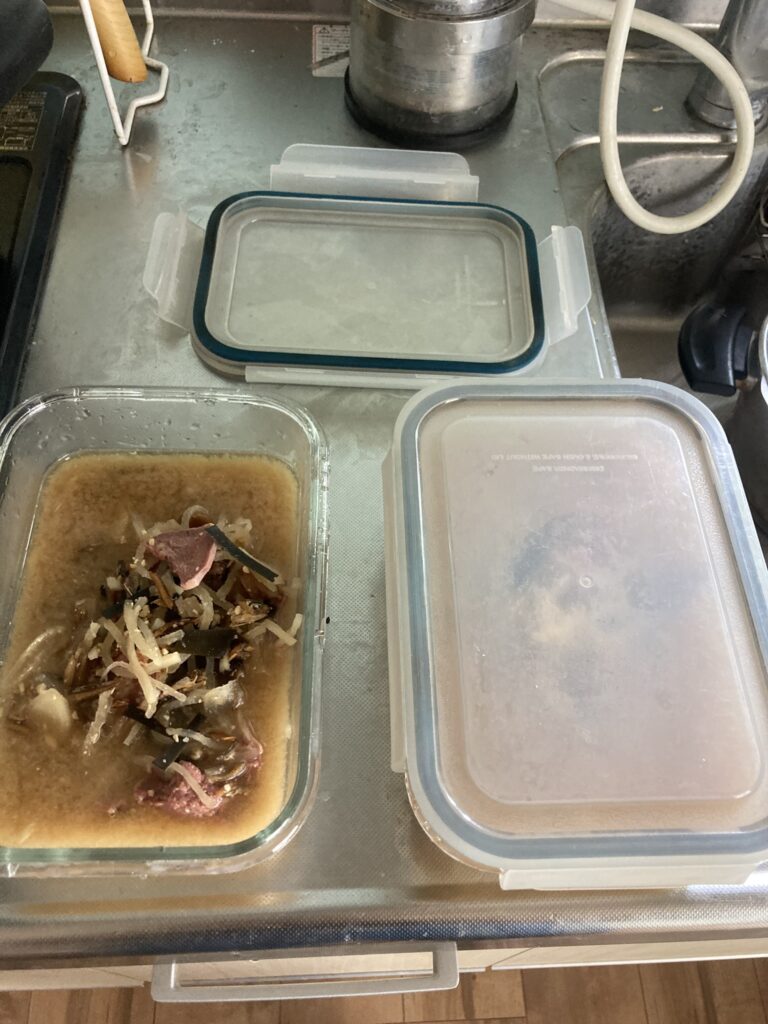

1.前日のうちに、切干大根・昆布・煮干し・干し椎茸をボウルに入れ、水で戻しておきます。別のボウルには大豆を入れ、同様に水で戻しておきます。これらの食材は、食物繊維・タンパク質・脂質が非常に豊富に含まれています。

※大豆を水に浸すと、白い泡が発生することがあります。これは「サポニン」と呼ばれる天然の苦味成分であり、界面活性作用を持つ物質です。場合によっては臭いが発生することもありますが、それは室温が高く、軽度の発酵が起きている可能性があります。そのため、泡やにおいが気になる場合は、水でよく洗い流しましょう。

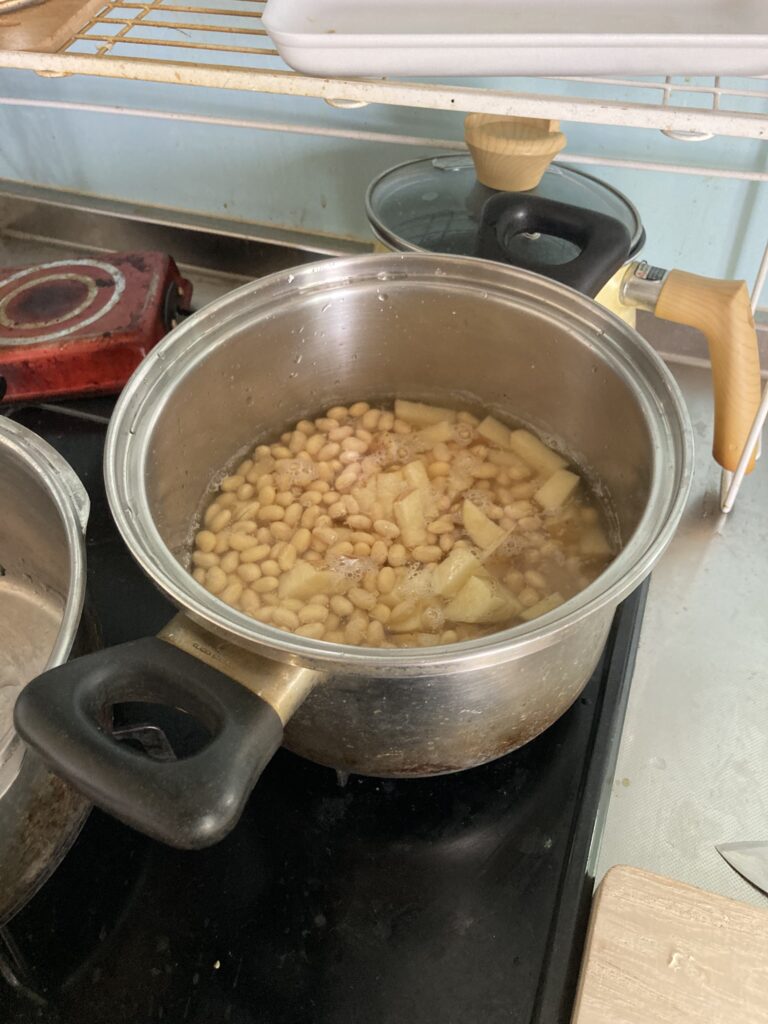

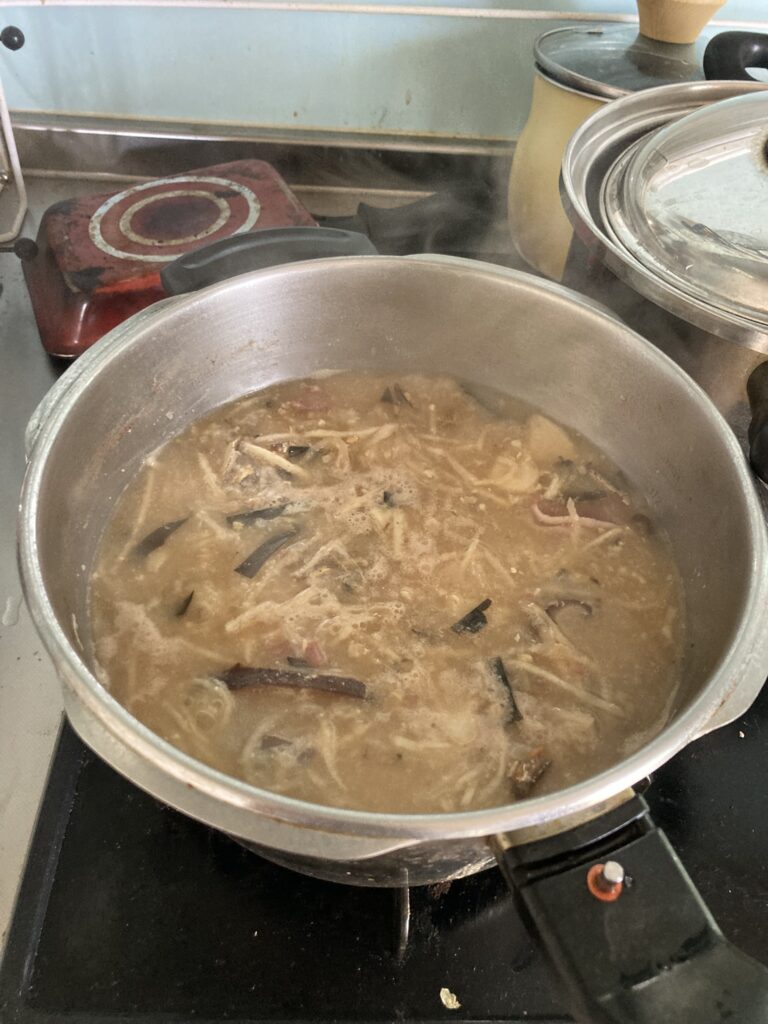

2.昆布と椎茸は食べやすい大きさに切り、戻し汁ごと鍋に入れます(味噌汁にします)。このあと豚肉を加えるため、臭み消しと風味付けとして生姜も加えます。洗った大豆は、食べやすい大きさに切ったジャガイモとともに、別の鍋に入れ、ひたひたの水を加えます(カレーにします)。

※食物繊維の多くは皮に含まれているため、皮は剥かずに使用します。

※カレー粉に含まれる代表的なスパイス「ターメリック(ウコン)」「クミン」「シナモン」などには、インスリンの感受性を高め、血糖値の上昇を緩やかにする作用があると、多くの研究でも報告されています。

特にターメリックの主成分「クルクミン」には、インスリン抵抗性の改善・脂質代謝のサポート・抗炎症作用など、糖尿病予防に役立つ働きが満載。

また、クミンやコリアンダーといったスパイスは、腸内環境を整える食物繊維と相性が良く、腸からの血糖コントロールもサポートします。

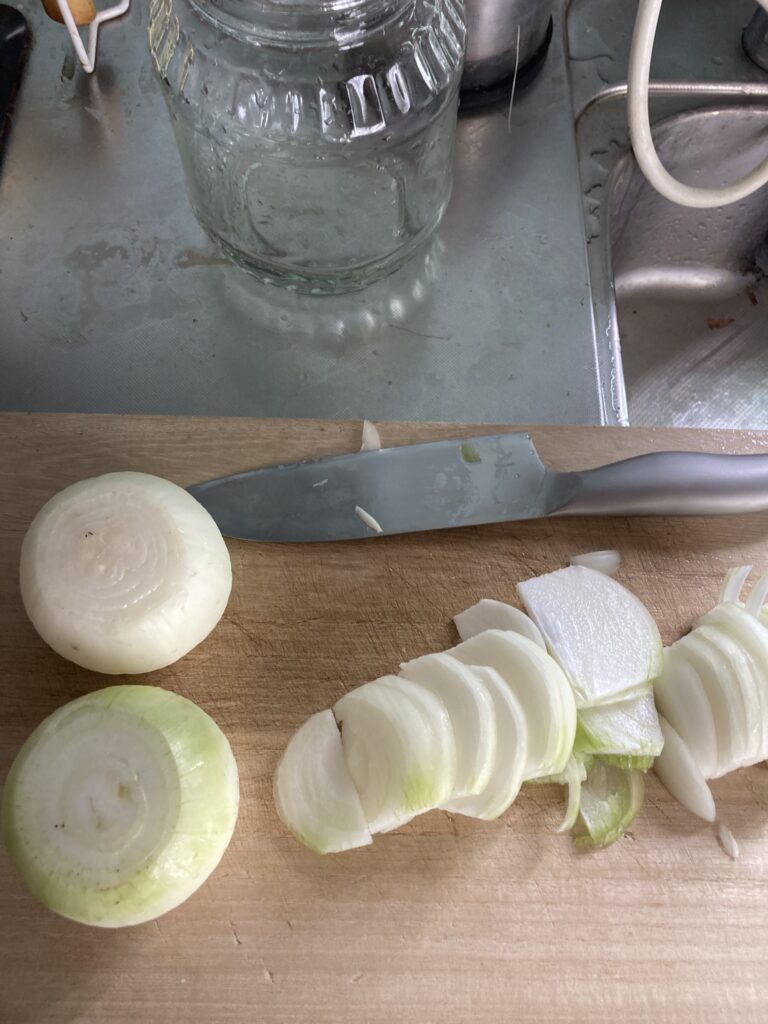

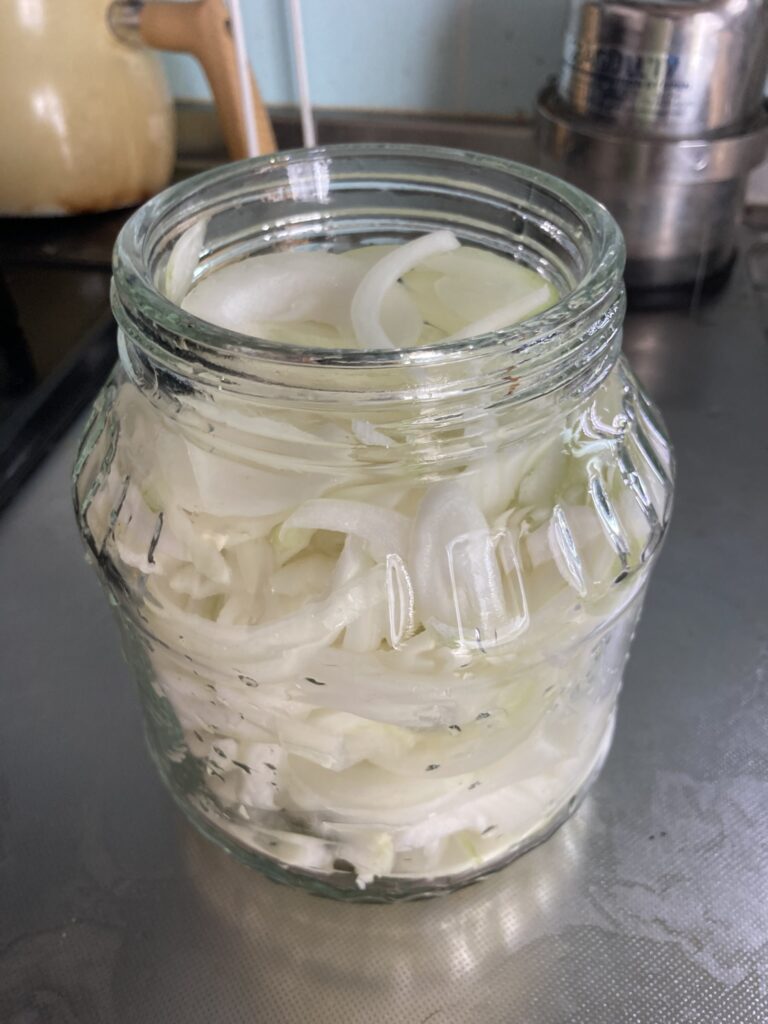

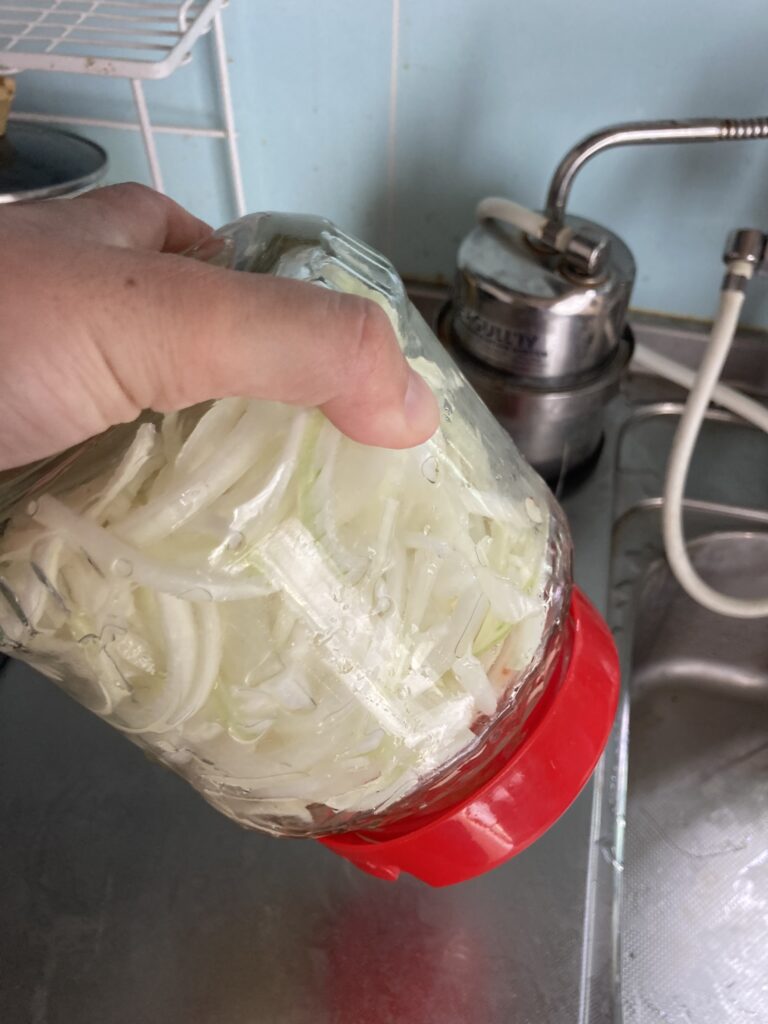

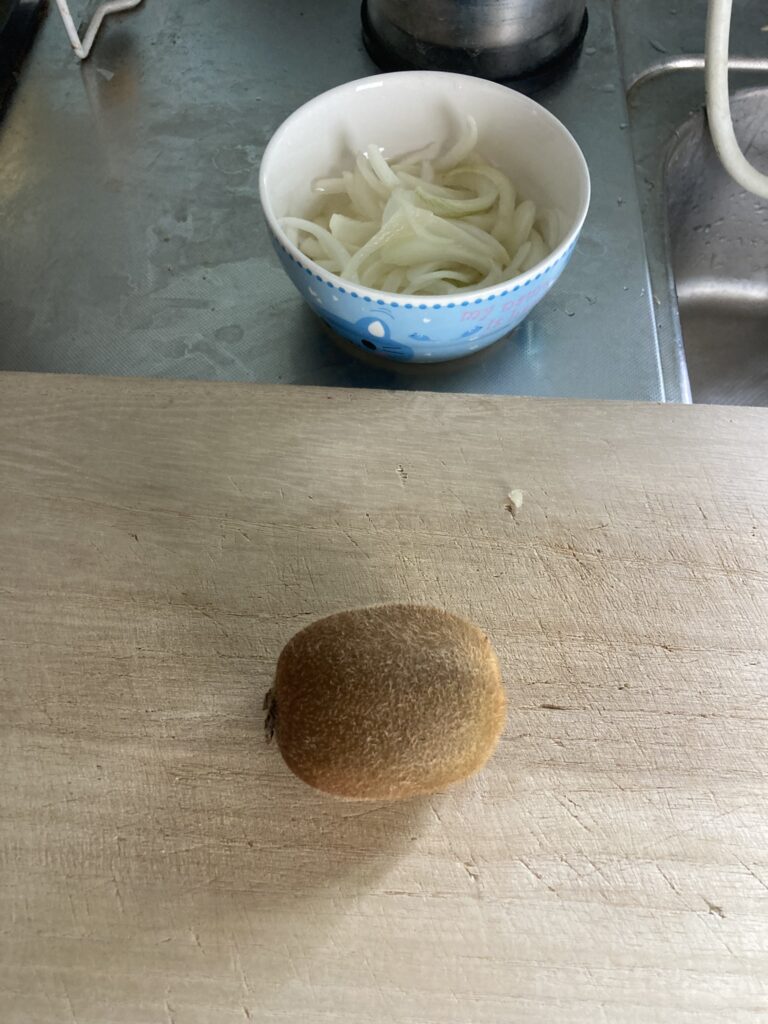

3.玉ねぎの酢漬けを作ります。玉ねぎを食べやすい大きさに切って容器に入れ、上から酢を注ぎます。蓋をしてから容器を逆さにしたり軽く振ったりして、酢が全体に行き渡るようにします。お酢で辛味が和らぎ、血液サラサラ効果UP。

※生野菜に含まれる酵素が、消化を助け、代謝を促進し痩せやすい体質づくりをサポート、腸内環境や免疫力、美肌にも良い影響が期待できます。大根やキャベツ、山芋やセロリなどがおすすめです。加熱に弱いため、生で摂取することでその効果を効率よく得ることができます。

※なぜ酢漬けかというと、お酢はpHが低く(酸性)、雑菌の繁殖を抑えるため、野菜に含まれる酵素の分解が緩やかになります。そして、

・酵素の働きを守りつつ保存性アップ

・胃腸の働きを助け、消化不良を防ぐ

・クエン酸がエネルギー代謝をサポート

・血糖値の急上昇を防ぎ、太りにくい体に

・腸内の悪玉菌を抑え、腸活にも◎

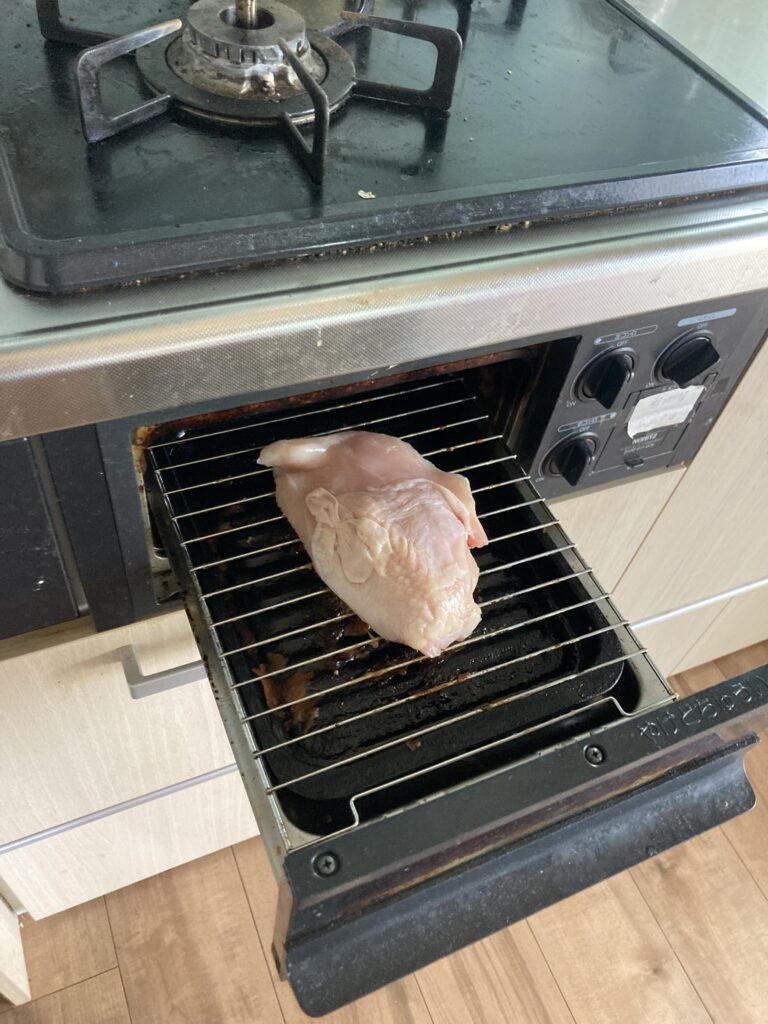

4.二つの鍋に火をかけるため、コンロのつまみを回します。同時に、鶏肉はグリルなどで焼きます。定期的に火の通り具合を目視で確認し、皮に焼き目が付いたら裏返して、中までしっかり火を通します。

※火の通り具合は、何度も調理を重ねるうちに感覚でわかるようになります。

※大豆を入れた鍋は、沸騰すると泡立って煮こぼれやすくなるため、泡立ったら火力を弱め、蓋は少しずらしておきます。20分~30分ほど煮込んで柔らかくします。

5.豚肉を食べやすい大きさに切り、味噌汁用の鍋に入れます。

6.味噌汁用の鍋が沸騰し、豚肉にしっかり火が通ったら、味噌を溶き入れて味を整え、味噌汁の完成です。残りは容器(ガラス製や陶器製がベスト)に入れて冷蔵庫で保存しておきましょう。

※味噌・味噌汁は、腸内の短鎖脂肪酸を増やして免疫・腸バリアを強化し、食後血糖の急激な上昇を抑え、代謝機能の改善にもつながることが複数の研究で示されています。メタボ対策や糖代謝の正常化を目的とした「毎日の味噌」習慣には、明確な科学的根拠があります。

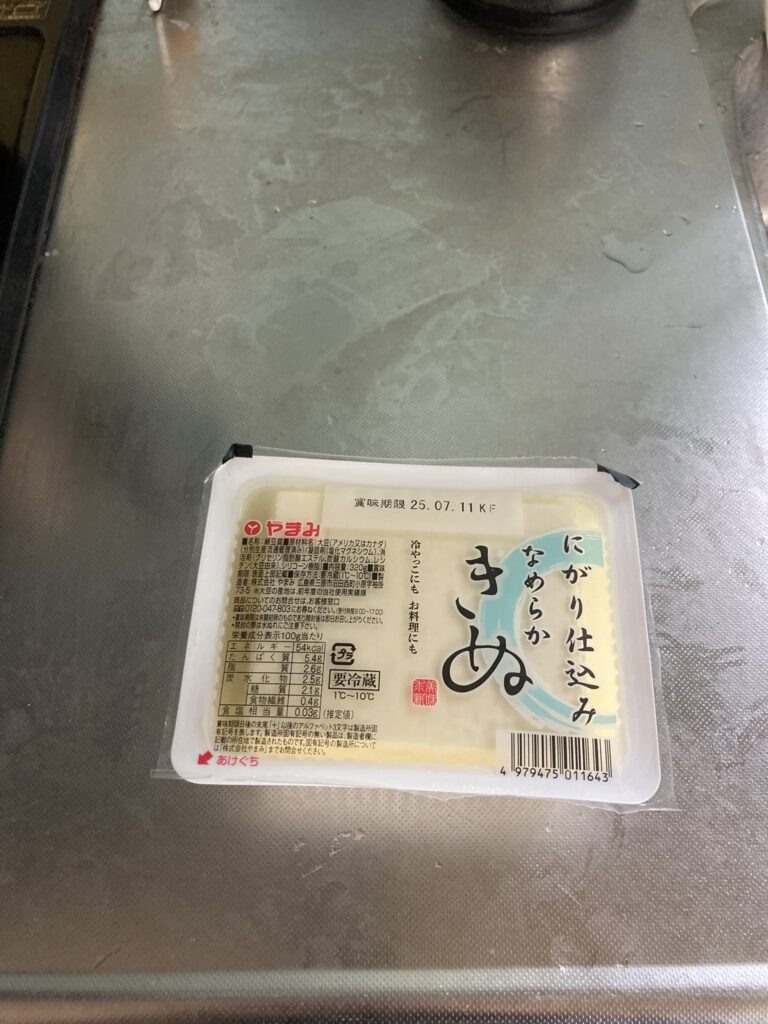

7.今日は猛暑日だったので、あらかじめ冷蔵庫で冷やしておいた豆腐を食べやすい大きさに切って器に入れ、そこに味噌汁を注ぎ、仕上げに黒ごまをかけました。残った味噌汁は、容器(ガラス製や陶器製がベスト)に移して冷蔵庫で保存しておきます。

※黒ゴマには100gあたり脂質:約50g、タンパク質:約20g、食物繊維:約12gと糖質制限をサポートしてくれる食材です。

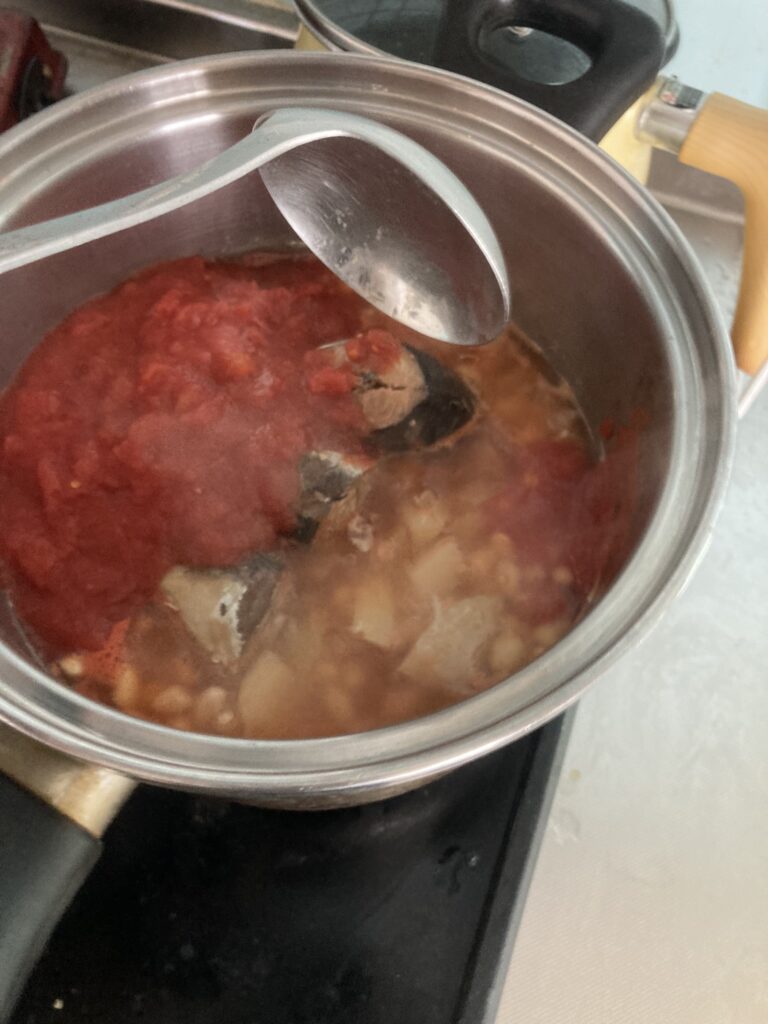

8.大豆の鍋が20分~30分経ったら柔らかくなっているので、トマトとサバを入れひと煮立ちさせる。

概ね料理酒大さじ3、みりん大さじ3、砂糖(黒砂糖や蜂蜜など精製されていない白くない砂糖がおすすめ)小さじ2、少しかき混ぜたら、カレー粉大さじ8(砂糖は少なめでカレー粉はケチらずドバっと入れるととろみで出る)を入れ、よくかき混ぜてカレー粉が完全に溶けたら完成です。

適当な器に入れ、残りは容器(ガラス製や陶器製がベスト)に移して冷蔵庫で保存しておきます。

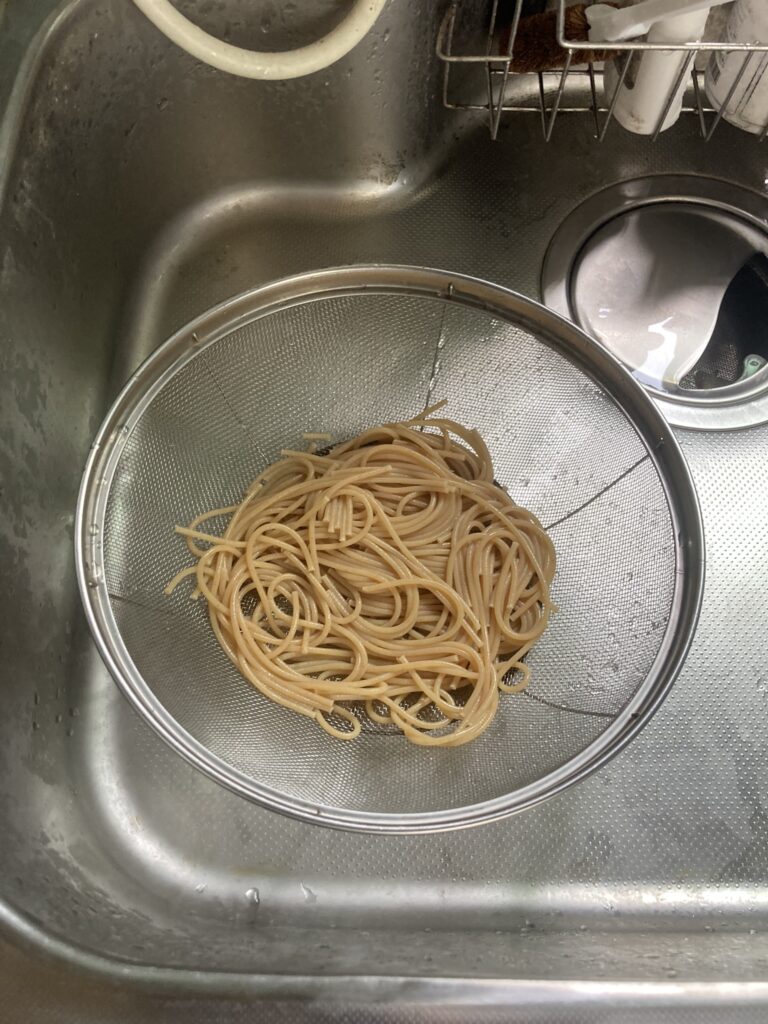

9.鍋に適量の水を入れて、塩小さじ1、全粒粉のパスタ(食物繊維が豊富に含まれています)「少量」を二つ折りにして鍋に入れ、火にかけます(最初からパスタを入れると短時間で柔らかく仕上がります)。

沸騰したら火を止めて10分~20分ほど放置し(余熱で火が通り柔らかくなります)、適当な器に入れます。

※「玄米はどうなんですか?」と思われた方。もちろん、玄米はとても良い選択だと思います。

ただ、僕はかなりの面倒くさがりなので、基本食べません。というのも、近所のスーパーではあまり売っておらず、ネットで買うとちょっと高め。しかも、水に一晩漬けてから丁寧に洗う必要があったり、炊飯時間も長かったり、冷蔵庫で保存する必要があったりと(賞味期限が短い)、なにかと手間がかかるんですよね。

このあたりは、手間を惜しまない人や、健康意識の高い方にとっては全然アリだと思います。あくまで、好みやライフスタイルに合わせて選べばOKです。

10.冷蔵庫にキウイがあったので、両端を取り除いてスライスしました(皮には食物繊維が豊富に含まれているため、ぜひ皮ごと食べましょう。薄くてシャリシャリとした食感がおいしいですよ)。先ほど作った玉ねぎの酢漬けと一緒にいただきます。

11.火が通った鶏肉を食べやすい大きさに切り、塩と山椒をふりかけたあと、とんかつソースをかけてみました。

12.テーブルに各種食べ物を並べ、前日に茹でたとうもろこしも一緒にいただきます。

13.その他、脂質・タンパク質・食物繊維が豊富に含まれる食品のご紹介

■ 肉・魚介類

牛肉、サバ、サンマ、イワシ、鮭(シャケ)、マグロ、あさり、ホタテなど

■ 豆類

納豆、枝豆、ひよこ豆、インゲン豆、小豆など

■ 種実類(ナッツ類)

アーモンド、ピーナッツ、カシューナッツ など

■ 乾物類

ひじき、高野豆腐、かんぴょう など

■ 海藻類

わかめ、めかぶ、もずく など

■ 野菜類

アボカド、ブロッコリー、カリフラワー、ごぼう、かぼちゃ、さつまいも など

■ 果物類

ラズベリー、ブルーベリー、りんご、いちご、バナナ など

■きのこ類

えのき、まいたけ、なめこ、エリンギなど

■その他

卵、チーズ、バター、オリーブオイル、えごま油、亜麻仁油など

※何を作ればいいのか迷ったら、上記の食材で作れる料理をChatGPTに聞いてみましょう。きっとヒントが得られますよ。

※「みりんや料理酒、砂糖には糖質が含まれているのでは? それでは趣旨と矛盾するのでは?」と思われるかもしれません。

確かに、それらの調味料には糖質が含まれていますが、これらを一切使わないと、どうしても味気ない料理になってしまいます。いずれ飽きてしまい、食事がただの作業になってしまうことでしょう。それは大きなストレスとなり、継続が難しくなります。

ただし、1食あたりの調味料から摂取する糖質量はごくわずかで、健康な方や軽度の糖質制限を行っている方には、ほとんど影響はありません。

しかし、重度の糖尿病を患っている方や、空腹時でも血糖値が上がってしまう方は、調味料の使用にも細心の注意が必要です。

一口30回が鍵!肥満も認知症も予防できる習慣とは?

① 食べすぎを防ぐ「自然なダイエット効果」

「咀嚼を増やすだけ」で食欲が自然に抑えられる――信じられますか?

実験では、1口あたりの咀嚼回数を10回から35回に増やすだけで、摂取カロリーが約12%減少したという報告も。

また、咀嚼によって満腹ホルモンGLP-1の分泌が促進されることで、無理せず自然と食事量を減らすことができるのです。

② 脳を刺激して「記憶力・集中力アップ」

咀嚼は、単なる消化の第一ステップではありません。

脳科学の研究では、よく噛むことで記憶や学習を司る「海馬」が刺激されることが判明。

この刺激は神経細胞の新生(再生)を促し、認知機能の低下を防ぐとされているのです。

🦷 歯を失うと、脳も失われる?

逆に、歯を失って噛めなくなると、脳はどうなるのでしょうか?

最新の大規模研究によれば、歯を多く失った高齢者は、認知症になるリスクが最大1.5倍にも上昇するとのこと。

実際、日本でも「残存歯が9本以下の人は、認知機能が著しく低下していた」というデータが報告されています。

つまり、「噛む力」と「脳の若さ」は、密接につながっているのです。

🔚 まとめ|「よく噛む」だけで、未来の自分が変わる

忙しい日々の中で、「よく噛む」ことなんて意識していない人が大半です。

でも実は、それだけでダイエット・脳活性・病気予防と、体に嬉しい変化が山ほど起こるのです。

今夜の食事から、30回。

それだけで、あなたの人生が静かに変わり始めます。

「料理なんてしないし、作る時間もない!」というあなたへ。

ほとんど料理をしなくてもOKな、高脂質・高たんぱく・高食物繊維を意識した糖質制限食を提案します。

✅ 朝食編:手間ゼロで栄養満点!

・スゴイダイズ(無調整タイプ/大塚食品)

→ 高脂質・高たんぱく・高食物繊維を兼ね備えた植物性ドリンク。大豆まるごとの栄養が摂れます。

・青汁(※砂糖・人工甘味料不使用のもの)をスゴイダイズに混ぜれば、手軽に“飲むサラダ”。

・ナッツ類(アーモンド・ピーナッツ・カシューナッツなど)

→ 脂質・ミネラル・食物繊維をしっかり補給。

・フルーツ(りんご・いちご・バナナ・冷凍ラズベリーやブルーベリー)

→ 前夜に自然解凍しておけば、朝は切るだけ。果物ナイフ一本でOK!

・大豆系たんぱく源(納豆・冷凍枝豆)

→ 食物繊維も豊富で腸活にも◎。

・魚の缶詰(サバ・サンマ・イワシなど)

→ DHA・EPAも摂れて、糖質はほぼゼロ。

✅ 昼・夕食編:外食で“ゆる糖質制限”

◆ 牛丼・和食チェーン

すき家「牛丼ライト」:ご飯の代わりに豆腐を使用

松屋「ロカボ生野菜チェンジ」:ライスを生野菜に変更可能

吉野家「ライザップ牛サラダ」:ご飯の代わりにサラダ。牛・鶏・ブロッコリー・玉子入りでバランス◎

やよい軒:ご飯を抜いて、納豆・卵焼き・唐揚げ・豚汁・貝汁などを組み合わせるのがコツ

◆ カレー・洋食チェーン

CoCo壱番屋「低糖質カレー」:カリフラワーライス使用

→ ロースカツ・ソーセージ・ハンバーグ、海鮮系トッピング(エビ・イカ・アサリ)もOK

→ スクランブルエッグ・チーズ・納豆などの追加トッピングでボリュームUP!

ガスト

→ 「ジューシー若鶏グリル(ガーリックソース)」

→ 「カットステーキ」や「チーズINハンバーグ」

→ サイドに「温泉卵・目玉焼き」「ソーセージグリル」「魚介のソテー」もおすすめ

→ ケールと鶏・エビを使った低糖質サラダも充実

◆ ハンバーガー・サンド系

モスバーガー「菜摘(なつみ)シリーズ」:バンズをレタスで代用した低糖質バーガー

サブウェイ「パン抜きサラダ」:具材たっぷりの糖質オフサラダに変更可

FRESHNESS BURGER:バンズを低糖質バンズに変更可、さらにソイパティにも対応

◆ ステーキ・中華系

いきなり!ステーキ:ライス抜きOK、ブロッコリーなど低糖質な付け合わせに変更可能

大阪王将

→ ご飯・麺・皮が含まれないメニューを選択(ニラレバ炒め、肉と玉子のいりつけ、蒸し鶏サラダ、棒々鶏、回鍋肉、豚キムチ炒めなど)

✅ 外食時のポイントまとめ

避けるもの:白ごはん、麺類、パン、餃子などの皮もの

選ぶべきは:

→ 高脂質(ナッツ・魚・肉)

→ 高たんぱく(卵・肉・大豆製品)

→ 高食物繊維(葉物野菜・豆類・果物)

これらのポイントを押さえるだけで、“料理しなくても続けられる糖質制限”が実現可能です。

時間がない方、ズボラな方でも、少しの工夫で健康的な食生活を手に入れられますよ。

※「言っていることは理解できる、でも実践するのは難しい…」という方もいるでしょう。

そんな場合は、まずは「間食」や「糖質の多い飲み物」をやめることから始めてみてください。

具体的には炭酸飲料、果実飲料、野菜ジュース、スポーツドリンク、乳飲料、乳酸菌飲料などが該当します。これらの飲料には砂糖、果糖ぶどう糖液糖、人工甘味料(アスパルテーム、アセスルファムK、スクラロースなど)、果糖(果物や蜂蜜に含まれる天然の糖)が多く含まれており、血糖値を急上昇させます。その結果、インスリンが大量に分泌され、肥満の直接的な原因となるのです。

さらに、これらの甘味成分が「飲料」という液体で摂取されることで、吸収スピードが速まり、血糖値の上昇はより激しくなります。まずは、これらをやめるだけでワンチャン、短期間で数キロから10キロ以上の減量に成功するケースも珍しくありません。ぜひ、チャレンジしてみて下さいね。

糖質制限に加え、筋トレやウォーキングなどの運動を並行して行うことで、代謝が活性化し、より効果的に健康を取り戻すことができます。

【保存版】筋トレとウォーキングで痩せ体質に!代謝を上げて「太らない体」をつくる科学的方法

あなたのその「痩せにくさ」、原因は“代謝の低下”かも?

✔ ちょっと食べただけで太る

✔ 昔と同じ量なのに体重が増える

✔ 代謝が落ちてる気がするけど、どうすれば上がるのか分からない…

こんな悩みを抱えている方、多いのではないでしょうか?

実は、運動習慣の有無があなたの「太りやすさ」に大きく関わっています。

結論:筋トレ×ウォーキングで、痩せ体質は誰でもつくれる!

科学的な研究では、筋トレとウォーキングなどの有酸素運動を組み合わせることで、次のような変化が起こるとされています:

・筋肉量アップで 基礎代謝が向上(7%以上)

・安静時でも 脂肪が燃えやすくなる体質 へ

・10週間で 体脂肪−1.8kg、筋肉+1.4kg のデータも

・BMI・ウエストサイズの減少で 肥満リスクが20~30%低下

つまり、運動で「痩せやすく太りにくい体」は作れるということ。年齢や性別に関係なく、始めた人から変われるのです。

筋トレだけ、有酸素運動だけ…それはもったいない!

筋トレで筋肉を増やすと、体は“熱を生みやすいエンジン”に。

一方、ウォーキングなどの有酸素運動では脂肪を直接エネルギーとして燃やします。

この2つをうまく組み合わせることで、

「エネルギーを効率よく消費する、太りにくい体」=痩せ体質が完成します。

実際、高齢者を対象にした研究でも、筋トレ+ウォーキングで歩行能力や脂肪燃焼効率が改善したという報告があります。

筋肉は裏切らない──その理由は「代謝の持続性」にあり

筋肉量が増えると、1日の消費カロリーが自然と増えるため、仮に同じ食事でも太りにくくなります。

ポイントは、筋肉は「安静時」でもカロリーを消費する器官だということ。

つまり、運動してない時間でも代謝が高まる=“何もしなくても痩せやすい”体になるんです。

初心者でもOK!今日から始められるメニュー例

🔸ウォーキング(週150分以上がおすすめ)

・1日30分 × 週5回

・やや息が上がる程度の早歩きがベスト

・スマホの歩数計アプリで管理すると◎

🔹筋トレ(週2~3回)

種目 回数・セット例

スクワット 15回×3セット

プランク 30秒×3回

膝つき腕立て伏せ 10回×3セット

無理なく始められる範囲からでOK。徐々に負荷を上げていきましょう。

実際にこんな成果も──10週間でこれだけ変わる!

ある研究データによると、週2〜3回の筋トレ+有酸素運動10週間で…

・体脂肪:−1.8kg

・筋肉量:+1.4kg

・基礎代謝:+約7%

・ウエスト:−3.2cm

「運動してるのに痩せない」と思っていた方も、代謝の変化を味方につけることで、結果は一変します。

まとめ|痩せ体質は誰にでも手に入る!

「最近、太りやすくなった…」

それは、年齢のせいでも遺伝のせいでもありません。

筋肉と代謝という確かな武器を手に入れれば、

あなたの体は、確実に変わっていきます。

今こそ、“燃えやすい体”への一歩を踏み出してみませんか?

※糖質制限と筋トレ、ウォーキングと同時に下記メソッドも実践すればより健康に近づけます。

16時間断食で細胞から若返る!──オートファジー活性で脂肪燃焼&エイジングケア

※ちょっと解らない点がある等、質問疑問点がある方は「お問い合わせ」よりご連絡ください。

※現在、あなたの心身に関するお悩み相談を無料で承っております。どのようなご相談にも、できる限り対応させていただきます。ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡ください。